前回の記事では2025年に高齢者人口の比率が30%を超え、介護業界の人手不足に大きな影響が生じる可能性を説明しました。しかし、そのまま対策を講じないと、さらに状況は悪化していく一方のようです。今回は経済産業省が作成した資料を元に、もう一つのターニングポイントである「2035年」に焦点を当てます。日本人が敬遠する介護職を外国人が担うという目論みはスムーズにいくのでしょうか。そこに本当に死角がないのか、今回の記事では解説をしていきます。

「2025年問題」はひとつの通過点でしかない

前回、説明したように、日本の高齢化はこのままのペースだと人口比で2025年に30%、2040年に35%を超えることが予測されています。中でも75歳以上の人口は2025年に2000万人を突破する見込みであり、合わせて要介護の認定者数も増加していくことが確実視されています。

経済産業省が2018年4月に作成した「将来の介護需給に対する高齢者ケアシステムに関する研究会報告書」では2035年に要介護認定者の数は960万人に至るとされています。2015年は620万人のため、340万人の増加となります。要するに、介護に必要な人員数は年よりも高まるわけで、介護人材の供給がままならない場合、状況はより悪化する一方となります。

参考:将来の介護需給に対する高齢者ケアシステムに関する研究会報告書

http://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180409004/20180409004-2.pdf

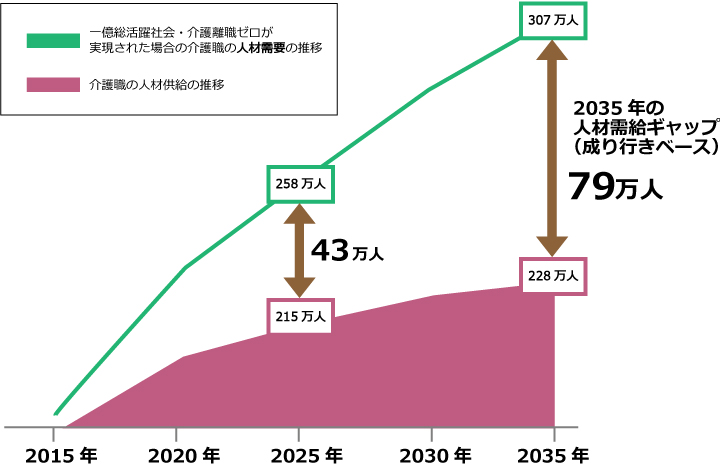

先の経済産業省の資料では、もう少し踏み込んで未来を予測しています。政府が推進する「一億総活躍社会」と「介護離職ゼロ」が達成された場合、2035年には79万人の需給ギャップが発生するとしています。この資料での試算だと2025年時点では32万人とあり、2035年までに需給ギャップは2倍超に拡大することになります。(前回の記事では厚生労働省の試算を用いたため、「38万人」としています。)

資料内では介護人材の需給ギャップへの解消策として、高齢者の社会参加や就労推進などによる介護予防、そしてITやロボットなどの導入による現場負担の軽減を掲げています。要するに、要介護認定者の対象人数を抑制し、現場負担の軽減により生産効率を上げることで対処を図るといいうことです。

しかし、それだけで79万人、約26%に及ぶとされるギャップを解消するのは容易ではないことが想像つくでしょう。昨今、企業の現場では「サスティナビリティ(企業の持続性)」が叫ばれていますが、介護事業はサスティナビリティどころか既に人材不足が原因で破綻が始まっています。その現実を考えると、2025年を待たずして破綻は拡大し、2035年以降に最大の危機が待ち構えているというのは少し言い過ぎでしょうか。

いずれはアジア諸国も老いていく 人材獲得競争は世界規模へ

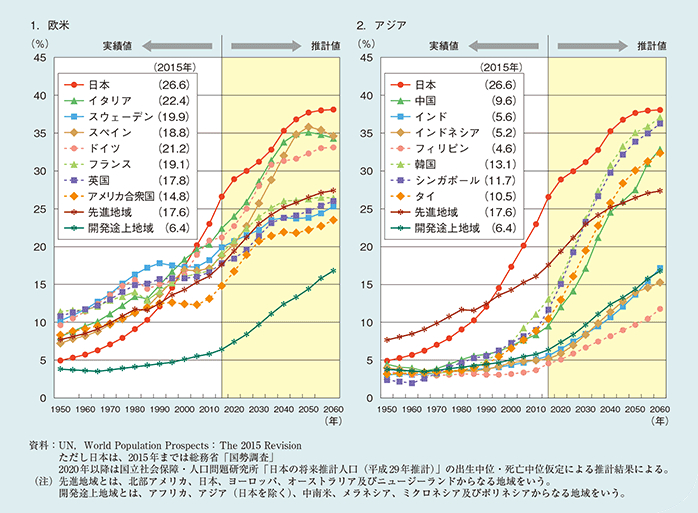

高齢化社会は日本特有の問題ではなく、先進国全般の課題となっています。中でも特にその状況が顕著に表れてきているのが日本であり、その取り組みは他の先進国からも注目されています。そして、韓国・台湾・香港・シンガポール・タイに加え2000年代に入り目覚ましい成長を遂げてきた中国にも、今後は高齢化の波が押し寄せるものと言われています。さらに未来に目を向けると、今は発展途上国として急成長を遂げている東南アジア諸国も、数十年後には高齢者人口の比率が高まっていくことになります。

そうなると、現状のように外国人を受け入れることも容易でなくなります。供給元の国内でニーズが高まり、さらに日本以外の国でも介護人材が必要となると、世界的に争奪戦の様相を呈することになるのです。

先に見てきたように、日本国内の対処だけでは介護人材の不足を解決するには限界があります。こうした状況を受け、2017年11月の法改正により介護分野への技能実習生受け入れが始まりました。そして、2019年4月に施行される「特定技能」もその流れを汲んでいます。今後、特定技能の資格が新設されることで、より一層外国人が日本に入国しやすくなります。しかし、本当に外国人に来てもらうためには、待遇や環境など彼らの動機を掻き立てる状況を用意できなければ画餅に帰すのは今後の世界の変化を踏まえると明白だといえます。

まとめ

昨今の議論では外国人を本格的に受け入れる前にまず国内の人材でできることをという論調もあります。もちろんそうすべき分野もあるかもしれませんが、急速な少子高齢化が進み、世界的な争奪戦が予想される状況において、介護分野では悠長なことを言っていられません。

そのためにも外国人に働きやすいと思ってもらえるような待遇や環境の改善はもはや必須と言えます。人権的な見地からはもちろん、中長期の人材争奪競争という観点からも進めるべき課題です。持続的なサービス提供の責任がある介護事業者にとって、外国人の受け入れの是非を判断する時間はほとんど残されていません。早急に決断して対応を進めていくべき時期に来ているのではないでしょうか。